俳優・高橋克典がジャズに目覚めた日

高橋克典と言えば、『サラリーマン金太郎』や『特命係長只野仁』、最近ではNHKの朝ドラ『舞いあがれ!』で福原遥演じる岩倉舞の父、岩倉浩太を好演した俳優としてのイメージが強いだろうが、彼は元々シンガー・ソングライターであり、ロック・シンガーだったとうことを、みなさんはご存じだろうか?

高橋克典は、1993年にシングル「抱きしめたい」、アルバム『BREATHLESS』でデビュー。「抱きしめたい」は、彼自身の作詞作曲で、今でもファンの間では高い人気を誇っている1曲だ。その後、1995年にリリースした7枚目のシングル「UNBALANCE」は中山秀征主演のドラマ『花嫁は16歳!』の主題歌に起用され、当時フリーの編集者として「BSfan」(共同通信社)というテレビ誌に関わっていた私は、番組の制作発表でこの曲と出会い、以来一貫してシンガー、ミュージシャン高橋克典のファンである。

その後、仲間由紀恵とのデュエット・シングル「愛してる」や、自身が主演を務めた『サラリーマン金太郎3』の主題歌「熱くなれ!」など、19枚のシングルと11枚のアルバムをリリースするが、なにせ金太郎、只野仁のイメージが強すぎて、ミュージシャンとしてのイメージが定着しない。それは当時、本人もそうとう悩んだのではないだろうか?

そんな高橋克典がジャズに興味を持ち始めたのは、2008年頃のこと。その年の年末には、彼の代表作である『特命係長只野仁 最後の劇場版』の公開が控えていた。

ちょうどその頃、「PRESIDENT」(プレジデント社)という経済系の雑誌で、只野仁の映画公開に合わせて、金太郎、只野仁に加え、人気シリーズ「課長島耕作」などでも主演を務め、すっかりできるビジネスマンのイメージが定着していた高橋克典を、グラビアで特集しようという企画が立ち上がった。

そこで映画の記者発表、単独インタビューに加え、母校・青山学院大学での取材ともうひとつ、興味を持っているジャズを楽しんでもらおうというアイディアが出た。そのため編集部は、当時、南青山にあったジャズの老舗ライヴハウス、BODY&SOULを彼のために貸し切り、そこで演奏するメンバー探しを担当したのが、何を隠そうカメラマンとして参加していたこの私、米田昌浩である。私はニューヨーク生活の中で、多くのジャズ・ミュージシャンたちと親交を深め、ジャズ専門誌「Swing Journal」の仕事もやっていたので、まあ当然の成り行きだっただろうか? 集まってもらったのは、ニューヨークとボストンで知り合ったバークリー音楽大学卒のメンバーを中心にした4名。サックス、ピアノ、ベース、ドラムのカルテットだ。

左から柴田亮(Dr)、佐藤恭子(Sax)、高橋克典、安田幸司(Ba)、田窪寛之(Pf)

取材当日。たったひとりの観客である高橋克典は、カルテットの演奏に真剣に聴き入る。時折、演奏するミュージシャンに近づき、その姿に見入り、演奏が終わるたびに笑顔で拍手を送っていた。終演後、彼は大変満足そうに、ミュージシャンたちひとりひとりと握手を交わし、記念撮影に応じていた。

その時、彼は私にこんなことを言ってきた。

「なんであんな凄いメンバーたちを知ってるの? どうやって知り合ったの?」と。

私は、普通にニューヨークに住んでいた時に、ニューヨークやボストンの街で知り合ったんですと説明させてもらったが、それでも彼は「凄い! 凄い!」と興奮気味に繰り返していたのを覚えている。

そして、この日の演奏が彼のミュージシャン魂に火をつけたのか? 数日後、彼はマネージャーに渡した私の名刺を見たのだろう、直接私の携帯に電話をかけてきて、「俺、ジャズやりたいんだけど」と言って、あろうことか私に相談を持ちかけてきたのだ。

それで、最初は単なる高橋克典ファンの私はかなり動揺していたのだが、せっかくなので何とか憧れの高橋克典の力になりたいと思い、まずは「Swing Journal」誌の故三森編集長に相談をした。三森氏は、ジャズの世界ではかなりの有名人で、当然のことながら名立たる大物ジャズ・ミュージシャンたちとも親交が深かったわけだが、後日そのことを彼に伝えると、「そこまで大事になるとは思っていなかった・・・」と、ちょっと尻込みしてしまい、私もその後公私にわたりいろいろ大変になったりもし、その話は立ち消えになったのだが。

ということで、ここで声を大にして言わせてもらいたい。高橋克典が本格的にジャズを歌う最初のきっかけを作ったのは、この私であると!

その後、彼は個人的な伝手を辿り、ジャズ・シンガー伊藤君子からジャズを習い、木住野佳子(Pf)らのトリオとステージに立つこととなる。ちなみに、その時ドラマーとして参加したのが、BODY&SOULでの取材で演奏した柴田亮である。柴田は大阪でのステージにも参加。すっかりジャズ・シンガー高橋克典の、欠かせないパートナーのひとりとなっている。

2024年12月。久しぶりに克典さんと再会し、彼の許可をもらったうえで、このコラムを書かせてもらっているわけだが。私は言いたい。今でもロック・シンガー高橋克典が大好きであると。高橋克典の歌は、やはり最高だと。今もこのコラムを書きながら、高橋克典のCDを聴いている。ちょうど流れてきた「TWO OF US」は、何度聴いても名曲だ。ジャズを感じさせるのならば、アルバム『SWEET and WILD』に収録されている「DANCE~リトル・ジャスミン~」がいいだろう。こちらも名曲だ。

高橋克典は、現在、京都の撮影所で主演する時代劇の撮影中である(2025年4月22日現在)。去年は舞台、今年はドラマと役者業が忙しいのだが、本人からは、「今年こそは、歌も頑張りたい」という言葉も頂いている。今後、高橋克典がジャズ・シンガーとして活動する時に、このYoung Jazz Magazineが役に立って欲しいと願うばかりである。ジャズ界の遅れてきたルーキー、最後の大物、高橋克典に期待したい。そして私、米田昌浩とYoung Jazz Magazineは、ジャズ・シンガー高橋克典を全力でサポートすることをお約束します。

疲れきった身体に突如響いてきた「Deep Into The Night」。彼女のメロディが心の中に棲み始めた瞬間~Hiromi’s sonicbloom=上原ひろみ

それは、カナダ・ジャズ・フェス巡りから帰国した日だった。私は、約10日間かけて、カルガリー~トロント~オタワ~モントリオールそしてトロントと、カナダ各地のジャズ・フェスティバルを取材でまわっていた。長時間の飛行機とレンタカーでの移動、いくらメジャーリーグの撮影でアメリカ中を飛びまわっていた経験があっても、なかなかの強行軍から帰国して疲れていた。

デカいスーツケースとキャリー式のカメラバッグに、パソコン用のショルダーバッグ。いつものことながら、撮影機材を持ち歩くと、どうしても荷物が大きくそして重くなる。デジタル一眼レフが2台、単焦点の望遠、中望遠に加え普通のズーム・レンズも何本かある。それにバッテリー類も。プロ用の機材はかなり大変なのだ。

トロントからシアトル経由で成田に着き、そこからリムジン・バスで珍しく品川駅に出た。品川から山手線で、当時住んでいた原宿までの道中。トロントからシアトルまで3時間ちょっと。シアトルから成田まで約14時間。乗り換えの待ち時間なども含めると、約20時間の移動だ。いくら好きな仕事とはいえ、40歳に近い身体にはやはりちょっとキツイ。

重たいキャリー2つを持って、駅の階段を登るのもかなりの重労働だ。基本、私はよほどのことがない限り、エレベーターは使わない。そんなこんなでへとへとになりながら、品川駅のホームで山手線を待っていた私は、ソニーのデジタル・ウォークマンでHiromi’s sonicbloomのアルバム『Time Control』を聴いていた。

音を立てて電車がホームに進入してくる。乗車位置に車体が止まり、扉が開く。電車とホームの境目を意識しながら、大荷物と疲れた身体を車内へと引きずり込む。窓際に身体を預け深く息を吐きだした瞬間、耳の中に流れていた「Deep Into The Night」のサビを彩るピアノのメロディが、スッと心の中に入り込んできた。その瞬間、私は完全に上原ひろみのメロディに心を奪われていた。「なんて素晴らしいメロディなのだろう」、そう感じたのだった。

それは、カルガリーのシティ・ホールでも聴いたメロディだった。上原ひろみのライヴを見たのは、青山にあるカナダ大使館に続き2度目だったが、その時はピアノ・ソロだった。私はsonicbloomのアルバム、楽曲が好きだった。

そして、アルバムの楽曲が続いて行く。次に響いてきたのは、「Time Files」で演奏されていた、何とも優しいメロディだった。ゆっくりと旅の疲れが癒されて行くようだった。

私は当時もジャズ専門誌「Swing Journal」で仕事をしていたが(この時の取材も同誌に掲載するためのものだった)、そのわりにはそれほどジャスに詳しいわけでも、特別ジャズが好きなわけでもなかった。しかし、この時に初めて本気でジャズのミュージシャンのことを好きになり、その楽曲に夢中になった。

私は人と関わり、接触を保つことで、様々な取材や撮影をこなしてきた。それはアスリートもミュージシャンも同じだ。常にそこには人間関係と、信頼関係が存在する。上原ひろみには、ライヴ前後にコメントを頂いたりはしていたが、それほどがっつりインタビュー、取材をしたことがあるわけではないのだが。カルガリーでは私のニューヨーク時代の友人、ギターの高免信喜率いるジャズ・トリオがオープニング・アクトを務め、終演後のステージ袖や楽屋は、それぞれのメンバーが全員バークリー音楽大学出身ということもあり、和気あいあいとした雰囲気に包まれた。私はそれをカメラを構えたまま、そばで聞いていた。もちろん貴重な写真も、何枚か撮ることができた。今となっては、上原ひろみと高免信喜のツーショットも貴重なものかもしれない。最後は、この日出演したメンバー全員で記念写真を撮った。その時の1枚も、ステージの写真とともに、当時の「Swing Journal」に掲載された。この原稿は、上原ひろみ本人及び事務所サイドの許可をもらっていないまま書いているので、残念ながら本人が写っている写真は掲載できないが、それでも会場の様子などの貴重な写真をお届けできると思う。

上原ひろみと「Deep Into The Night」。彼女の作り出すメロディに出会っていなければ、今でもそれほどジャズを好きになれないまま、仕事を続けていたかもしれない。それこそ、このサイトを作ろうとも思わなかったかもしれない。上原ひろみとの出会い、それが私が本当にジャズという音楽と出会った最初かもしれない。

※上原ひろみさん、及びマネージメント事務所の方々へ。もしこれを読んでくださったなら、連絡をお待ちしております。

メトロに響き渡る!!ニューヨーカーたちの心を虜にした、ひとりの日本人サックス奏者の物語~高木靖之=Yaz Band

関西出身の高木靖之は、大学時代に入部した吹奏楽部でサックスと出会う。なぜテナーなのかという問いには「背が高いから」だそう。1992年4月に、それまで働いていた福祉施設の指導員を辞め、渡米。ニューヨーク・ブルックリンに居を構えた彼は、ニューヨーク・メトロポリタン交通局主催のミュージック・アンダー・ニューヨークのオーディションに合格。ニューヨーク市内の地下鉄駅構内で演奏する許可を取得。YazBandを結成し、定期的に演奏を始めた。

私が渡米した2004年には、彼はすでにニューヨークのちょっとした有名人で、現地テレビ局のFOX5やCBSの番組で紹介されていた。また日本のメディアでも、テレビニュース、新聞をはじめ、ガイドブック「地球の歩き方」にも彼の活躍が掲載されていた。

Yaz Bandは基本、ドラム、ベース、ピアノ、サックスの4人編成。メンバーは流動的で、アメリカ人の他に日本人のメンバーもいる。ジャズをベースに、R&B、ソウルの要素も強く、高木の全身から熱気がほとばしるエモーショナルな演奏が人気の秘密だ。

私が彼の演奏を初めて見たのは、地下鉄駅構内ではなく、ハーレムにある小さなホールでのことだった。その時私は、ニューヨークで知り合った、同じ地元、札幌出身のサックス奏者で今もシーンで活躍する寺地美穂と吉田野乃子、寺地の友達でタップダンサーの吉田つぶらと連れ立って見に行った。彼のステージは、ジャズと言うにはあまりに激しく、ライトの熱で汗がほとばしるのが見えるような演奏に、胸が熱くなったのを今でもよく覚えている。また、その時のことを、一緒に見に行った吉田野乃子はこう語る。

「元気の出るような鋭い音で、ファンキーな演奏をされていたことを覚えています。 お話しした際には、優しく真面目な方なんだろうな、という印象でした」

そして一時期、Yaz Bandで彼と活動をともにした、バークリー音楽大学卒のピアニスト、神田斉は高木のことをこう語っている。

「高木さんは、私にとって真面目で優しい方です。ニューヨークで日本人演奏者として貴重な経験を多くされていたので、芯の通った考え方がある人、という印象です。Yaz Bandでの演奏はとにかく楽しかったです。特に地下鉄での演奏はエキサイティングでした。ライブハウスではない所で、人々が立ち止まり、時には演奏で踊ったりする人の姿を見て嬉しかったです」

その神田も今は、東京に拠点を移しライヴ活動に励んでいる。彼はこうも続ける。

「高木さんと一緒に演奏して学んだことは、いつも本気で演奏することです。当たり前のように聞こえますが、どんな環境でもその時一緒に演奏する全てのメンバーが最高の演奏を目指しているので楽しかったです。NYで高木さんとYaz Bandで一緒に演奏できた事は貴重な経験であり、今の演奏者である自分が形作られた頃だったと思います」

アルバイトと地下鉄駅構内や、市内各所のレストラン、イベントなどで演奏を繰り返していた彼だが、生活はその名が知れわたってからも厳しいようだった。私は彼が、地下鉄駅構内でのライブで、チップの金額に一喜一憂していたのを見かけたことがある。

やがて彼は、地下鉄駅構内での演奏の功績が認められ、日本人としては初めてミュージック・アンダー・ニューヨークのオーディションに審査員として参加することになる。

そうした活動の中で、彼は何枚かの自主制作CDをリリースするが、メジャーデビューは叶わなかった。その辺の話に関しては、私は彼から聞いたことがない。今後チャンスを見て、改めて高木靖之にインタビューしてみようと思う。そこで、彼の新たな真実を見つけ出してみなさんにお伝えしようと思う。

現在、彼は奥様の病気のため、長く親しんだニューヨークを離れ、奥様の実家がある札幌に活動拠点を移している。だが、彼の想いは今もニューヨーク・ブルックリンに置いてきたままのようだ。

大好きなボストンに想いを馳せる~バークリー音楽大学のある街

アメリカ東海岸、マサチューセッツ州ボストン。アメリカ合衆国第35代大統領ジョン・F・ケネディの出生地として知られ、かつては野茂英雄や松坂大輔、上原浩治なども所属していたMLBの名門レッドソックスやNBAのセルティックスの本拠地でもある。スポーツ新聞のカメラマンとして、アメリカでメジャーリーグの撮影を担当していた私にとっては、やはりレッドソックスも取材や撮影で馴染みがあるが、何と言ってもボストン出身の故ロバート・B・パーカーの小説の舞台になっていた街としてずっと憧れていた。私立探偵スペンサー・シリーズ、素晴らしい!! かつて私は、パーカーの文庫本を片手に、小説の中に出てくる実在の街を歩きまわった。バークリーというのは、そもそも通りの名前にもあり、パーカーの小説の中にも、たびたび登場する名称だ。

同じく小説にも出てくるが、海に面したボストンはロブスターやクラム・チャウダーなどの海の幸が名物で、私もクインシー・マーケットなどでよくその味を楽しんでいたのを覚えている。また地ビールも有名で、ボストン・ラガーのサミュエル・アダムスは琥珀色のダーク・ビールで、香高く芳醇な味わいが特徴だ。個人的には濃い味のバーベキュー・ピザとの相性が抜群だと思っている。

(フェンウェイ・パーク)

ボストンはハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)などで有名な学園都市としての顔も持っており、もちろんみなさんが最初に思い浮かべるであろう、ジャズの名門バークリー音楽大学もそのひとつに挙げられる。

バークリーの日本人卒業生はというと、ジャズでは穐吉敏子(Pf)、渡辺貞夫(Sax)、タイガー大越(Tp)、小曽根真(Pf)、上原ひろみ(Pf)、山中千尋(Pf)、寺久保エレナ(Sax)などが挙げられるが、他にもゴダイゴのリーダーでありアレンジャーでもあるキーボードのミッキー吉野、ビヨンセのパートナーとして有名なピアニストの辻利恵などがいる。彼女も、元々はバークリーでジャズを学んでいたのだ。

私が初めてバークリー音楽大学を訪れたのは、その辻利恵の取材の時だった。彼女に案内されて大学構内を少し見させてもらったが、いわゆる普通にイメージするアメリカの大学という感じではない。音楽大学だけあって、学内にはスタジオやレッスン・ルーム、パソコン・ルームなどがあり、日々学生たちによって取り合いになっていると彼女が話してくれたのを覚えている。

私はニューヨークでかなりの数のジャズ・ミュージシャンたちと仲良くなり、それがスイング・ジャーナル誌で仕事をするきっかけとなったわけだが、そのミュージシャンたちほぼ全員…は言い過ぎか? でも9割以上はバークリーの卒業生だった。前出の辻利恵をはじめ、このwebで紹介している中にも、多くのバークリーの卒業生がいる。最後に卒業生の中のひとり、ピアニストの神田斉から新たにバークリー入学を目指す若者たちにこんなメッセージをもらっている。

「今は円安、物価高、アメリカ政治不安等様々な障壁があるので、金銭的な余裕がない限り留学するのは大変困難な時代です。もしバークリーに行きたいけど迷っている人達には、海外での体験は何よりも学びになり、貴重な人生の糧に必ずなります」

確かに以前と比べて、円安の問題もあり、トランプ政権の元ビザの申請もなかなか難しくなっていると聞く。一時帰国した留学生たちが、いざアメリカに帰ろうと思ったら、入国できなかったというニュース報道も耳にしたことがある。憧れだけでは、留学どころか海外旅行も大変な時代だ。

ただ神田も言っている通り、海外での体験からは本当に学ぶものが多く、そういう私もニューヨークをはじめ、アメリカ各地、カナダ、イタリアなどでの取材を経験して、ワンランクもツーランクも自分がランクアップしたのを感じられた。そこには、日本にいては得られない、感じられない、学び、感動が数多く存在するはずだ。確かに以前と比べて金銭的に非常に厳しい状況ではあるかもしれないが、もしチャンスがあれば臆することなく飛び込んで行って欲しいと思う。

(バークリー音楽大学※取材当時)

アナログ・レコードでジャズやルーツ・ミュージックを楽しもう~レコード・バーでの嗜み

今、若い人たちの間でも広く楽しまれているアナログ・レコード。中古レコード店では、レコード盤がかつてないほど高価な値段でやり取りされていると言う。また近年は国内外、欧米アジア問わず世界各国のアーティストたちが、こぞって新譜をアナログ盤同時リリースにする傾向も見られる。

それと足並みを揃えるように、レコードを聴くためのプレイヤーも低価格のものが多く販売されているのが見受けられる。ただ、アナログは繊細でなかなか難しい。CDのようにプレイヤーにセットすれば、いつでも高音質で聴けるというものではない。ちゃんと聴くためには、それなりのメンテナンス、機材が必要だ。しかし、オーディオ・マニアのオジサンたちのように、若い人たちはハードに何十万、何百万もかけられない。そこでお薦めしたいのがレコード・バーだ。みなさんが大好きなジャズや、よくライヴなどでカバーをする古いロックやポップス~スティービー・ワンダーやエリック・クラプトン、ビートルズ、マイケル・ジャクソンなど(※ここではルーツ・ミュージックと呼ぶ)の貴重なアナログ音源を、それぞれの店に合わせてチョイスされた音響機材で楽しむことができる。

レコード・バーと聞くとちょっと敷居が高いと感じる人もいるかもしれないが、それぞれの店のルールを守りさえすれば、他ではなかなか聴けない貴重な音源を聴かせてくれたり、ミュージシャンにまつわる貴重な話も聞かせてくれるだろう。

レコード・バーは大きなスピーカーから流れる大音量で音楽を楽しむだけのものかというと、そうでもない。あくまでバーなので酒を楽しむというのが基本にあり、カウンター・トークなどを楽しむのもひとつだ。マスターや店員さんたちは基本みんな音楽好きなので、ジャズや好みの音楽についていろいろ話をしてくれるだろう。みなさんが知らないルーツ・ミュージックについてもいろいろ教えてくれるはずだ。そういう私も、若い頃バーのマスターに教えてもらった1枚に、キース・ジャレットの名盤『SOMEWHERE BEFORE』がある。当時まだ20代だった私は、マスターがよくかけていたボブ・ディランのカバー曲「MY BACK PAGES」を気に入って、CDを購入したのを覚えている。

会話の時の、声の大きさも気になるところだ。レコードが大音量で流れていると、自然に連れの人との会話も大声になりがちだ。ただ、あまりにその声が大きいとカウンターの向こうで嫌な顔をされることがたまにある。その辺はスピーカーの音量、店の大きさ、客の込み具合によって変わることも多々あるので、他のお客さんがどれくらいの音量で話をしているのか参考にしてみよう。カウンターだけの小さな店では、大人数での来店を拒否していることもある。その辺は、お店のホームページやSNSに書かれているのでチェックしよう。

アナログ・レコードはそのジャケットに使用されるイラストや写真が芸術的に評価されることもあり、“ジャケ買い”という言葉も存在する通り、それも楽しみのひとつだ。お酒やオーディオと共に、ジャケット・アートを楽しむのもいいだろう。

最後に。良い音楽に触れ、良い音に触れていると、ミュージシャンのみなさんの演奏や感性にもきっと良い作用があるように思うので、これをきっかけにアナログ・レコードが奏でる古き良き音楽に触れてみて欲しい。

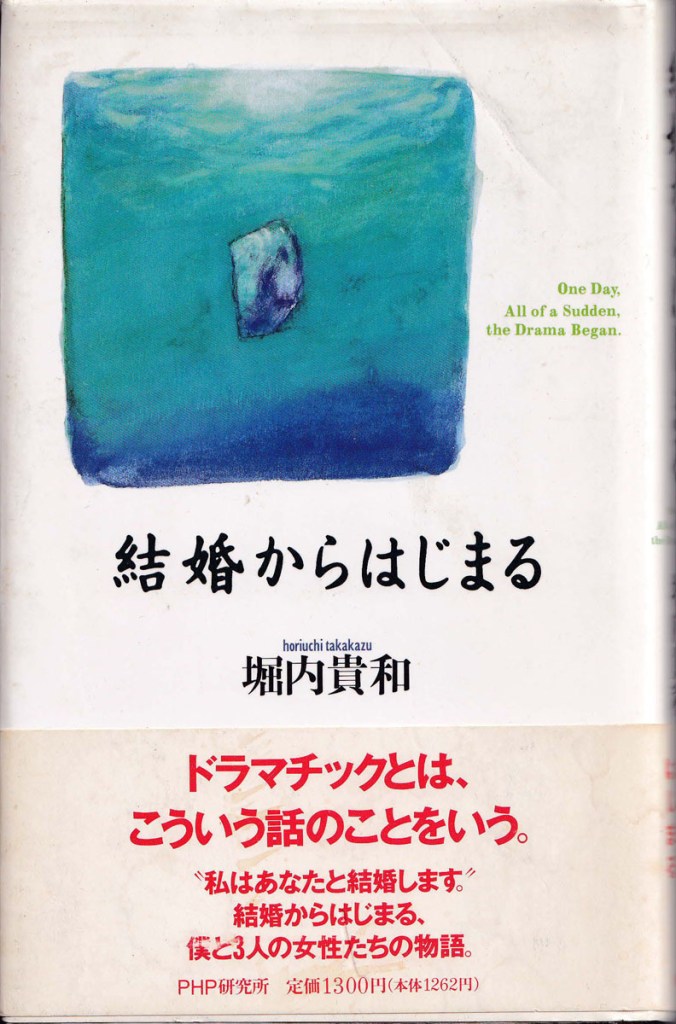

BOOK REVIEW:『結婚からはじまる』堀内貴和(PHP研究所)

1991年8月23日に発刊された、ジャズ・ギタリストが主人公の物語。主人公のぼく=北村邦彦と3人の女性たち、小野寺美春、吉村舞子、沢田樹理との恋愛模様が、物語の軸になっている。

そんな中で、女性たちとの関係と同じく、物語の重要な要素として描かれているのがジャズだ。大学院生の邦彦は、仲間たちとジャズのカルテットを組んでおり、中でもドラムでリーダーの周平との会話に興味深いジャズの話が散りばめられている。例えば、邦彦と周平は車の中でこんな話をしている。

「ギターという楽器を、おまえはどう思っているんだ? 現代的だと思うか?」と周平が邦彦に聞くと、周平はこう続ける。

「古くて、時代からすこしはずれているように俺は思っている」

「~六本の弦を指でおさえて鳴らす、それだけでじゅうぶんに古い。手間がかかって古臭くてぞくぞくしてくるよ」

その周平に、邦彦が「なにが現代的なんだ?」と聞き返すと、こう続ける。

「そう。アルト・サックスやトランペットは、かなり現代的だな」

この話を聞いて、実際にジャズを演奏されるみなさんは、どう思われるだろうか? 私は、この本を読むまで、ギターが古臭い楽器だなどと思ったことはまったく無かった。余談だが、私の母は箏と三味線をやっており、小さな頃から箏、三味線、尺八といったある意味古臭い日本の伝統楽器が身近にあったので、ギターが古いという話にピンとこなかったのかもしれない。

また楽器の話だけではなく、ミュージシャンにも触れられている。キャル・コリンズ(カル・コリンズともいう)というギタリストが出てくるのだが、私はこのギタリストを、まったく知らなかった。名前すら聞いたことが無かった。そこそこジャズに関わるようになった今でもだ。そこで、改めてインターネットで検索をしてみると、どうやら1950年代から1970年代にアメリカで活動していたということがわかった。だが、調べた限りでは、日本での知名度はあまり無かったようだ。

自分がギターを弾いていたからか、ギターに関しての記述には、他にも魅力的なものがある。物語の後半に「fホール」という章がある。ギターを弾く方はわかると思うが、fホールとは、フルアコやセミアコのボディに開けられた、f字型のサウンド・ホールのことだ。

この章では、ジャズをやっているのにも関わらず、ジャズには不向きなフェンダーのテレキャスターというギターを使っていた邦彦が、バンドのレコーディングに参加したヴァイオリニスト、対馬秋子から「あなたは、もっとクラシカルなスタイルのギターを弾いたほうがいい」と言われ、ギターを譲ってくれるというコレクターの斎藤良介を紹介される。後日、邦彦は斎藤の家を訪ね、ギブソンのフルアコを譲ってもらうのだが、その時の様子がこんな風に描かれている。

フルアコを手にした邦彦は「サン・バースト・カラーのギブソンのフル・アクースティック。ツー・ピック・アップ、アーチド・トップにfホールがふたつ空いている。そのかたちや位置が実にいい」とつぶやく。すると斎藤は邦彦にこんな話をする。

「ギブソンの場合は、このフロント・ピック・アップ・マイクの位置が絶妙なんだ。ネックのエンドからわずかに距離があるでしょう? ジャズには、絶好の位置なんだよ。甘い音がする」

また、ギター愛好家の斎藤はこうも続ける。

「かたよった使い方していると、かたよった音しか出なくなってしまう」

長年ギターを弾いていた者としては、わからなくもない話だ。さらに、こんな話もしている。

「好きなギタリストの音を、ギターにきかせてやると、だんだんその音に近づいていくよ」

私のストラトキャスターも、大好きなブラッド・ギルズ(ナイトレンジャー)みたいな音がするだろうか? 見た目だけは、赤いボディにピックアップをダブルに変え、ブリッジにフロイド・ローズを乗せブラッド・ギルズ愛用のストラトキャスターに近づけたつもりだったが、どうなのだろう?

このように、男女関係を軸にしながらも、ギタリスト、ジャズ・ミュージシャンたちが興味を持つような話がたくさん書かれている。昔から本を読むのが大好きで、音楽も大好き、ギターも弾いていた当時の私は、この本を夢中になって何度も読み返した。そして、最初に手にしてから30年以上経つ今も、部屋の本棚に並んでいる。

こんな文章を書いておいてなんだが、1991年初版なので、今やネットや古本屋でもこの本を見つけることは不可能に近いかもしれない。もし興味を持って読みたいという人がいれば、私の身近な友人であればお貸ししても構わないかな? と、思っている。ただし、とても大事な本なので、当然のことながら必ず返却するのが大前提ではあるが。昔よくあったように、貸したレコードやCDが返ってこないみたいなことだけは、どうかご勘弁願いたい。